2025.01.23

飲酒対策

酒気帯び運転で捕まったら?初犯で捕まった場合の流れと対応

飲酒運転の検挙数は年々減少傾向にありますが、それでも年間2万件余りも飲酒運転として検挙されています。軽い気持ちで飲酒運転をしてしまうと人生に大きなリスクを負うことになります。飲酒運転で検挙されたらどういう流れで事件処理が進むのでしょうか。初犯の場合と再犯では違いがあるのでしょうか?

言うまでもなく酒気帯び運転や酒酔い運転は犯罪です。

今回の記事では、飲酒運転の中でも、特に酒気帯び運転で検挙された場合の流れや、罰則などについて解説します。

目次

酒気帯び運転、初犯の流れ

警察の検問等で酒気帯び運転であることが判明した場合には、一般的には交通切符、いわゆる「赤切符」が作成されます。

そして、赤切符に記載された指定の日時、場所に出頭することになります。

ここでは、警察、検察、そして裁判の三機関の協力によって1日で処理する「三者即日処理」という方法により略式裁判が行われます。

事務的には警察官と検察官の取り調べを受けた後、裁判所への略式命令請求、裁判所による略式命令の手続きが行われ罰金が言い渡されます。

三者即日処理の場合には、罰金はその日に送付しますが、支払うことができない場合には罰金の窓口で検察庁職員に申し出ることで後日の払込が可能です。

前歴がある場合や、逃走した場合等には現行犯逮捕されることも

酒気帯び運転の場合は、基本的には上記のような「赤切符」による処理となりますが、前歴がある場合や逃走した場合、事故を伴う場合などには逮捕されることが多いです。また酒酔い運転についてはほぼ逮捕となります。

飲酒運転で逮捕された後の流れ

警察の取り調べ

飲酒検問等で酒気帯び運転もしくは酒酔い運転で逮捕されると最寄りの警察署等に連行され司法警察員(警察官)から

●犯罪事実の要旨の告知

●弁護人選任権の告知

●弁解の機会を与える(弁解録取手続き)

などの手続きがおこなわれます。ここでは逮捕事実に対する被疑者の言い分を確認し、留置をするかそれとも釈放するか判断されます。(刑事訴訟法第203条)

釈放になった場合は、強制捜査から任意捜査に切り替わり、出頭要請があればその要請に応じて取り調べなどに任意で応じていくことになります。

留置をする必要があると判断された場合は、警察署の留置場等に留置されます。そして逮捕から48時間以内に被疑者とともに事件を検察官に送致されることになります。

検察の取り調べ

警察から送致を受けた検察官は警察と同様に弁解の機会を与え、留置の必要がないと判断した際には直ちに釈放されます。

検察官が留置の必要があると判断した場合は、裁判官に勾留請求します。(刑事訴訟法第205条)

勾留の請求は、検察官が司法警察員(警察官)から送致を受けてから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に裁判官に行うこととされています。

勾留の請求を受けた裁判官が勾留の必要があると判断すると、勾留状が発布され、必要がないと判断すれば釈放されます。留置される場合一般的には警察署の留置施設に勾留されます。

勾留期間は10日間ですが、検察官がこの間に公訴の提起や略式起訴にしない場合には検察官は被疑者を釈放することになります。ただしやむを得ない事情がある場合(証拠隠滅や逃亡の恐れなど)は、検察官の請求により、裁判官がさらに10日間以内で勾留期間の延長を認めることもあります。

起訴後の流れ

起訴されると、被疑者から「被告人」という呼称にかわり、裁判等手続きに移り、罰金刑や懲役刑になることが多いです。

なお、勾留期間中に犯罪の嫌疑が不十分、起訴猶予などいわゆる不起訴処分となった場合には捜査が終結となり、道路交通法違反(飲酒運転)による刑事責任が問われなくなります。

飲酒運転の罰則

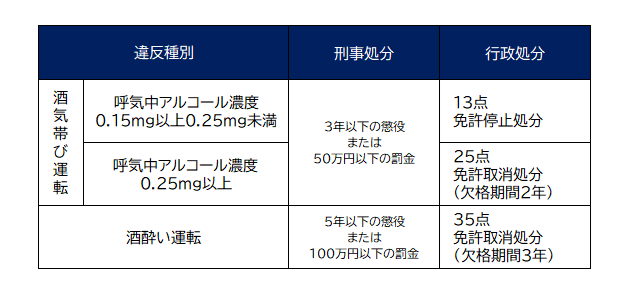

酒気帯び運転および酒酔い運転の罰則については以下の通りです。

※行政処分はいずれも前歴なしの場合です。

【運転免許の行政処分】

交通違反の前歴がない場合は、酒気帯び運転で呼気中アルコール濃度が、0.15mg以上0.25mg未満の場合は、

基準点数が13点となり、行政処分の前歴(過去3年以内の運転免許の停止など)がない場合は90日間の免許停止となります。

なお、呼気中アルコール濃度が0.25mg以上および酒酔い運転の場合には、それぞれ基準点数が25点、35点であり、一発で「免許取消」になります。

運転免許の行政処分は、基準点数、前歴の回数によって処分量定や欠格期間が変わります。

まとめ

酒気帯び運転の場合は初犯では略式起訴による罰金刑となることが多いようですが、前歴があったり酒酔い運転の場合には逮捕されたり、懲役刑になることもあります。罰金刑であっても「前科」となり、今後の人生に大きなリスクを負うことになります。

また飲酒運転で交通事故を起こした場合には、本人の人生はもちろんのこと、自分や家族や、被害者家族などの財産的・精神的な負担なども含め多くの関係者の人生を大きく狂わせてしまいます。

飲酒した翌朝も前夜のアルコールが残っており、いわゆる「酒気のこり運転(二日酔い運転)」になることもあるので、運転前のアルコールチェックをするなど、自ら飲酒運転防止に努めることも必須です。

中央自動車工業では2002年からアルコール検知器「ソシアック」シリーズを販売しております。

アルコール検知器についてはこちらからご確認ください。

安全な交通社会を維持するために、飲酒運転を根絶しましょう。